2021/03/02

布草履編み~里山で過ごすひととき

オーベルジュフジイフェルミエで、農業体験。

昔懐かしい「布草履編み」です。

かつて、地方の農村では布はとても貴重でした。

衣類で使われ擦り切れた木綿や麻布も、最後まできちんとお役目があります。

細く裂いてそれを屋内用の布草履に編むのです。

素足で履けば足裏の汗を吸い取ってくれてスリッパ以上にとっても快適!

さらに、廊下の埃や汚れも草履の裏がふき取ってくれる。

汚れたら洗濯が効きます。

それでクタクタになるまで履いたらいよいよ最後にお疲れ様でお見送り。

使い捨ての現代にあって、布草履は究極のエコですね。

そんな布草履を皆で編むワークショップを開きました。

ぜひお越しください。

2021/02/12

自然農法開始!

無農薬無化学肥料栽培はオーガニック農法と同義なのですが、さらにもう一つ厳格な「無農薬無肥料栽培」の自然農法を目指して、作業を始めました。

普通の農業は土を耕し肥料を漉き込み、苗を植え、収穫し、また耕して、の繰り返し。

しかし、自然農法は違います。

土壌中の微生物と植物との共生の環境を作って、野菜の成長は微生物にゆだねるのです。そのかわり、微生物が生きる環境を整える。

土を2,30センチ掘り下げていくと現れる粘土質の固い地層が現れます。耕盤層といいます。普通の田畑にはその耕盤層に作物の根の成長が妨げられるのですね。

また肥料もその層の上にたまり腐敗するので、野菜は根腐れを起こします。石灰をまいてもその層の上にたまり、これまた植物や微生物にとってまったく良くありません。

自然農法はこの耕盤層を崩すということに特徴があるのです。

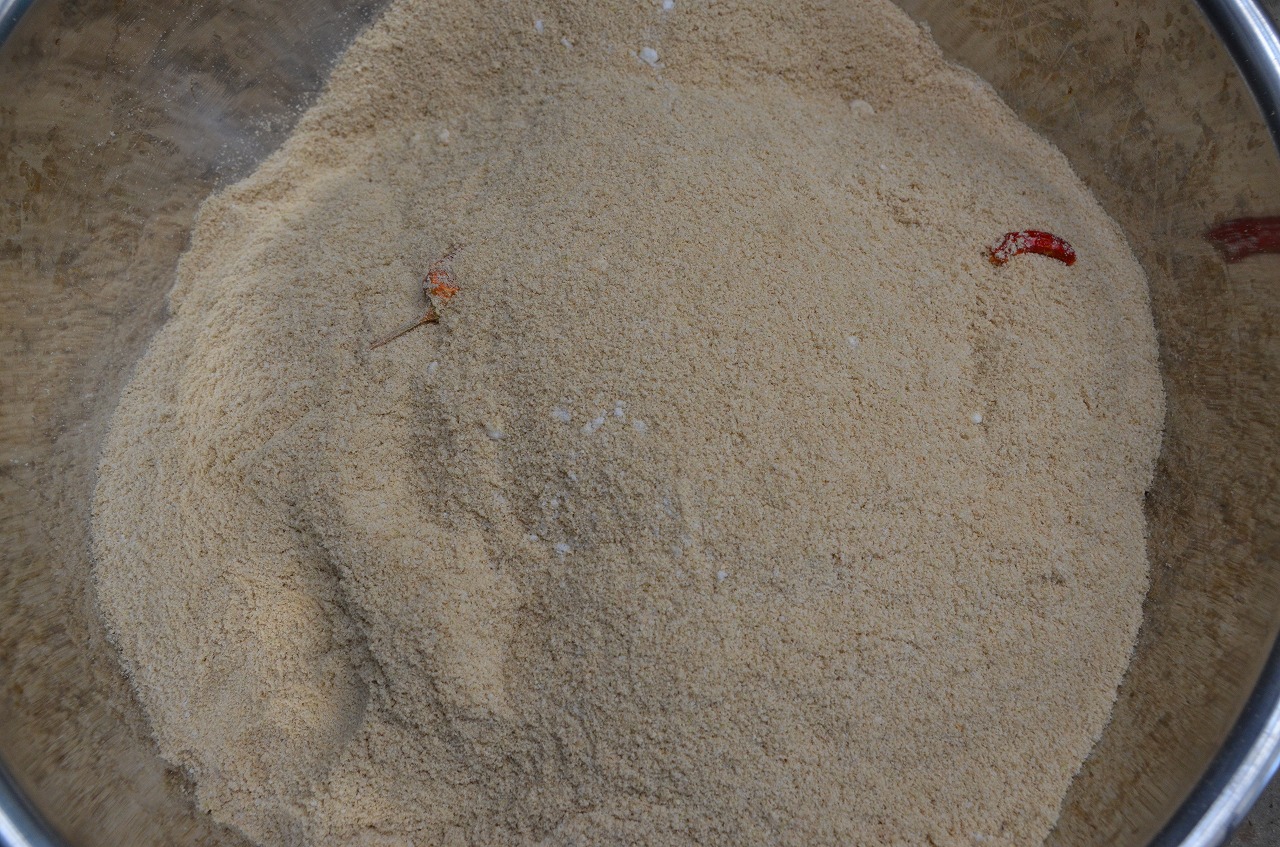

食酢を薄めて撒き、微生物を呼び寄せます。その上に枯れたススキやセイタカアワダチソウを入れ、米ぬかをまき、土を戻してかぶせます。

これで畝は完成!

自然農法は、この畝をそのまま半永久的に使い続けていきます。

今日は作業人数も少なく、疲れて畝の土盛りはできませんでした。

また次の畝も順々にこしらえていきます!

2021/02/09

自然農法の実験農場を作ります

田舎の暮らしの醍醐味は自給自足。

20年間の在京時代、都会の華やかな暮らしはすなわち消費の生活なのだ、と痛感していました。

一方、地方の福井であっても、また、この小さな農村においても、何も産み出さず消費するだけの日々では、都会と変わりません。

行動を起こさなければ。

生産するというアクションです。

というわけで、完全自然農法の実験農場を始めます。

永年温めて来た構想でした。

完全自然農法というのは、無農薬無化学肥料栽培ですが、家畜糞由来の有機肥料すらもやらない、というもの。

農薬なんて論外です!

我々がスーパーで買っている野菜は、農薬・化学肥料使用のものがほとんどです。

化学肥料がなぜだめかというと。

それは基本的に窒素とリンとカリウムで構成され、微生物が作るビタミンや鉄分、カルシウムなどの微量元素を含んでいません。

化学肥料を撒くと植物はそれに依存し、微生物は消え去ってしまいます。

微生物がいなくなった土は固く白っぽくなり保水力も失せてしまいます。

化学肥料によって育てられた野菜は超偏食状態の『栄養失調』となり、もちろんその味も美味しくなくなってしまうのです。

さらに、なぜ家畜糞由来の有機肥料がダメかというと。

概述すれば、それを施肥すると硝酸態窒素が産生され、それがアクリルアミドという発がん性物質を産み、それが体内に取りこまれてしまうんですね。腎臓障害にもつながる。

オーガニックもピンキリです!

野菜果樹栽培で大切なのは、肥料を与えずに育てること。

与えて良いのは、腐葉土とか糠・油粕まで。

そういうわけで、私自身にとって2021年は画期的な転換となる年なのです!

![自然農法の実験農場を作ります]()

2021/01/26

2021年、またしても福井は豪雪!

「雪、ほんとに嫌んなっちゃうよなあ。」

普通ならこう考えてしまうところ。

「雪、ありがたいねえ。このおかげで水が循環してくれる。美味しい飲水、美味しい農作物、海にも陸の栄養が届けられて美味しい海産物が恵まれる。

豪雪だけれど、神様は2日に分けて降らさった。あれがもし半日で積もっていたら、被害はとんでもなく大きなものになっていただろう。ありがたいねえ!」

こう言う考えの人に、私はなりたい。

![2021年、またしても福井は豪雪!]()

2020/12/19

田舎暮らしの歳時記~沢庵を漬けました!

永平寺では昨日、雲水たちが一年分の沢庵を漬けたそうな。

コロナで宿坊の宿泊客が激減しており、今年は例年の1/10の300本とか。

え~?うちは75本も漬けたんですけど!多すぎたかな?

私、3月くらいまでの漬かり方の沢庵が大好きなんです。

一人で毎日1本食べるから4月まで持ちそうにありません。

もちろん、お客様にも出しますよ。

手前味噌ならぬ手前沢庵!めっちゃ美味しいね~!