2019/01/18

農業体験が「じゃらん」のウェブページにも掲載されます

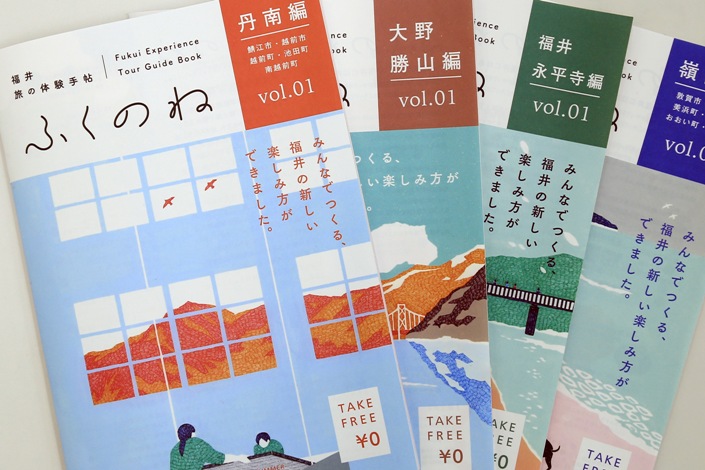

JR西日本と福井市、福井商工会議所が共同制作した「ふくのね」プロジェクト。

福井の観光を豊かに掘り起こす「体験型旅行」のガイドブック作りです。

その中にうちの「農家民宿 オーベルジュ フジイフェルミエ」も選ばれました。

今年2019年は、それがさらに「じゃらん」のウェブサイトにも農業体験として取り上げられます。

「山羊の世話体験」「野草を摘んでのかき揚げ作り」「村で採れた清流米のコシヒカリと福井産自然の塩でおにぎり自作のランチ」「竹工作でマイ箸やスマホスピーカー等の手作り体験」!

これがパックになった農業体験です。

今年の春夏にやってます。来てね! ;)

2019/01/09

白蕪(しろかぶ)のかぶら蒸し~福井の美味しい冬野菜

冬野菜は体を温めてくれる陽の野菜が多くあります。

中でも美味しいのが、白蕪です。

この冬のお客様にお出ししているのが、かぶら蒸し。

白蕪の皮をむき、すりおろし余分な水分を切ります。

それに、銀杏やしいたけ、海老、ゆりねなどを入れて蒸します。

最後に昆布かつお節出汁でこしらえた餡をかけてできあがり。

味わいは和食なのですが、フレンチのコースの中でスープの代わりにお出しすると、皆さん、

「おいし~い!」とおっしゃってくださいます。

ぜひご賞味いただきたいです。

![白蕪(しろかぶ)のかぶら蒸し~福井の美味しい冬野菜]()

2019/01/01

Happy New Year 2019!

新年あけましておめでとうございます!

Happy New Year!

¡Feliz año nuevo!

Hauʻoli makahiki hou!

สวัสดีปีใหม่!

今年も元旦から、私共のオーベルジュにお泊まりいただき正月を過ごされるお客様をお迎えすることができました。

このような特別な休日のために私共の宿をお選びいただいたことに深く感謝申し上げます。

これからの一年間、どうぞよろしくお願いいたします。

2018/12/18

しめ縄を手作り~Made a Shimenawa, a Sacred Rice Straw Festoon

「何でも手作り」がモットーの私。

お金を出して買えばきれいで見栄えの良いものが簡単に手に入る。それはそれで良い。

しかし、便利な分、そこから学びとったり経験を積んだりすることはできない。

好奇心旺盛な私は何でも自分でやってみないと納得できない難しい人間なのである。

さてさて今年は、しめ縄を手作りしてみる。

3年前は門松を自作したが、切った竹がもったいなく、正月が終わったらどんど焼きで煙と化すのは何とも偲びない。

それに門松は我が家にはちょいと大げさかなと思ったりもする。

そういう訳で、しめ縄くらいが我が家にはちょうど良い、と思い立ち、しめ縄の手作りを今年から始めたのだ。

師匠は裏山のふもとの高須町の清水さん(82歳)ご夫妻。

束ねた稲藁を3つにわけ、それぞれの中に入れて膨らませる。

自分の家が歳神様をお迎えするのにふさわしい神聖な場所でありたい。

しめ縄やしめ飾りを施すことで、その内側が清らかな場所となり、魔除けにもなるため、年神様が安心してきてくださる。

みかんは、その家が「橙(だいだい)→代々栄えるようにという意味で必ず使われる。

来年からはこの「しめ縄作り」を農業体験に組み入れます!

2018/12/09

新蕎麦打ち Enjoyed Buckwheat Noodles Haevested This Fall

里山の村で新蕎麦打ち!

高須町の山の畑で育てた蕎麦を食べる会に招かれた。

8月上旬に畑起こし、種撒き。11月5日に手で刈り取り、天日で干し、脱穀、ごみ取り、水洗い(実についた泥を落とす)、さらに乾燥。

4カ月の作業なのだが、稲作に比べるととんでもなく手間のかかる食べ物なのである。

それを今日は石臼で挽き、ふるいにかけ、さらに二度挽き。

三澤さんという蕎麦打ち名人を福井蕎麦の産地丸岡から招いて、さっそく蕎麦打ちをして見せていただいた。

石臼の目がゆるく蕎麦粉の粒子が機械挽きより荒くて細く切ると茹でている内に切れてしまうのだとか。

それゆえ十割蕎麦にはできないとのこと。

しかし、それはそれ。

機械挽きだと蕎麦粉が熱を持って香りが飛んでしまうのだが、石臼挽きはその熱が無い。

三澤名人が蕎麦打ちから茹でまで全部やって見せていただいた。

彼いわく、

「福井の蕎麦は最高です。

でも、長野の人は長野が最高と仰います。その土地その地方の蕎麦の味が地元の人の好みなんですね。それで良いんです」

全国高校蕎麦打ち選手権大会というのがある。

北陸で5校の出場枠があるのだが、福井が圧倒的な強さで、石川、富山を寄せ付けず、福井県が5校を独占して全国大会に送り出している。

しかも、そのうち4校もベスト10入りしているのだ。

福井蕎麦、なるほど!

三澤さんは某K技術高校(ばればれや!)の蕎麦打ちを指導しておられる。

福井蕎麦の明るい未来を確信して、新蕎麦を堪能した。