鷹巣オハナ牧場 のOhanaとは「家族」を意味するハワイ語です。

牧場所在予定地の

鷹巣地区・西畑町。この小さな村に迫る集落消滅という危機はまさに「家族」の消失に他なりません。2010年当時40名だった人口はその10年後の2020年には20名に半減しました。高齢者のみの世帯も増えて来ています。このまま何も手を打たなければ、近い将来集落の消滅は現実となります。

国道から1キロほど山側に入る行き止まりの村は村につながりの無い人の目に触れることはほとんどありません。かつては全戸が稲作農家でしたが、すべて離農して残されたのは荒れ果てた農地。現在の村人だけの力ではもうどうしようもない有様です。

耕作放棄地を活用した牧場ができたら、牧場を訪れるお客様は、牧場内で自由放牧されている羊たちとふれあい、山羊と戯れたりして場内の自然に浸り、また牧場主催のさまざまなイベントを通して農業に親しみ、それによって心身を癒していただけるでしょう。

その効果、限界集落である西畑村が消滅する危機を脱して行く、それが実現できたらと願っているのです

村が荒れる~高齢化、離農、そして耕作放棄田

日本全国どこも同じ深刻な問題を抱えているのが、「耕作放棄田」です。

農業では食えない。特に稲作では。

さらに、中山間地では。

耕作面積が小さいから一年間の収量がせいぜい米30キロ袋で200では高価な耕作機械の維持ができません。

春の耕運機、田植え機、秋のコンバイン。最低、この3台がいるのですが、それぞれ数百万円ととても高価なのです。

しかも出番がちょっとだけ。

さらに、高齢化で、「もう身体がきつくてなあ」と、稲作を止めるお年寄りたち。

そうかといって、息子さんたちが後を継ぐわけではありません。

勤め人で週末は身体を休めたいもの。

それに、高価な機械と肥料などを支払ったら、赤字です。

「今どき、趣味の農業、って言われるよ」と、幼馴染たち。

我が村も、そういうわけで10年ほど前から離農者が出始めました。

我が家も2010年に父が真夏の熱中症で脳梗塞を発症し、ついに稲作を諦めたのです。

土地改良で台地だった畑地を水田にしたものの、水源は台地の下の川から電動ポンプで汲み上げていたため、耕作者がゼロとなったのを機会にポンプを止め、電源も切ってしまいました。

それで、この台地の広大な水田は荒れるがままとなったのです。

それで大喜びしたのがイノシシ。

夜な夜な山から下りて来て草むらに身を潜め人の背丈ほどに伸びたススキやセイタカアワダチソウの茂みに巣を作るのです。

そして畑の野菜を荒らし、地中のミミズをさがして田の土手をくずします。

耕作放棄田はイノシシ害だけでなく、村の景観もみすぼらしくしてしまいます。

力弱い寒村の廃れたイメージ。

両親が続けて他界してから、田畑の維持が私の肩にのしかかって来て初めて、この問題の深刻さに気付きました。

村人はみな同じ思いを持っているでしょう。

しかし、誰も具体的に手を打つ様子はありません。

皆、勤めで忙しいのでしょう。

ならば、私がするしかない。

そこで、山羊に雑草を食べさせて草が茂るのを止めようと思ったのです。

でも、山羊だけでは追い付きそうもありません。

さらに、山羊は可愛いですが、それだけでは村人のモチベーションも上がりません。

どうしたら良いだろう?

六甲山牧場、視察が叶いました!~

念願叶って、六甲山牧場の視察に10月7日、福井県議と一緒に行ってきました。

牧場スタッフの皆さんに暖かく迎えていただき、主に牧場「経営」の濃密な部分を表も裏もお話しいただきました。

素晴らしい大収穫です。

さあ、これから、この小さな農村に手作りの牧場が誕生していきます。

開設までには、越えなければならない無数のハードルが前途に横たわっています。

でも、愛するこの村を消滅から救えるならそんな障害を越えることには何の不安も躊躇もありません。

身の丈に合った動きから始め、力が付くにつれてその動きを広げていきます。

皆さんのご声援が何よりの力です。どうぞ応援してくださいね。

羊、ラム肉、ジンギスカン、BBQ

羊はヤギと食性がまったく同じです。

雑草を好んで食べます。

つまり餌代がタダ!

そして、羊は肉の需要も日本全国でとても高い!

街のレストランのランチメニューにも「ラム肉」は頻繁に登場しています。

そして、大都市には羊肉のジンギスカン焼き肉専門店がたくさん!

それだけ日本人にとって羊肉は広く受け入れられているのです。

我が村で育った羊肉をジンギスカンBBQでお客様に提供できたら!?

もちろん衛生管理は完ぺきにするのは当然ですが、BBQレストランではお客様が自身で「焼く」という調理行為をしてくださるため、レストランの厨房には腕の立つシェフは必要ありません。

玉ねぎ、もやし、ピーマン、キャベツを切ってお皿に盛りつけるだけ。

これなら村人だれでもレストラン運営にかかわることが可能です。

「村人だけでなく、若い人たちを牧場が雇用するチャンスが生まれる!

その若者が村に移住してくれるチャンスも生まれる!

可能性があるなら、かけてみる価値は十分にある!」

夢は正夢。

それが見えてきました。

シェルターの修復~ Fixed the shelter for Goats

冬の間に強風にもまれ続けて半壊状態になっていた放牧場のシェルター。

これから放牧開始する前に、シェルターの修復をしましたよ!

山羊は雨にぬれると病気になります。

また、冬の寒さは全然平気ですが真夏の熱い日差しは体温が上がり過ぎて命取りに。

なので雨避け日除けのシェルターは放牧場に不可欠。

友人の大工さんが廃材をくださったので有効利用させていただきました。

早速、ヤギたちが屋根板をかじっています!

レンタル山羊が帰ってきます

来週、よその牧場に預けてある山羊の親子が帰ってくる。

今こっちにいる兄弟山羊2頭とは半年ぶりの再会だ。

山羊の群れの必然として、序列確認闘争というのがある。

頭突きバトルで、序列を決めるのだ。

再確認としてまたそれが始まるのだろう。

日向ぼっこの場所、餌場の位置などが、この序列という掟によって決まる。

動物の世界も厳しいもんだ。

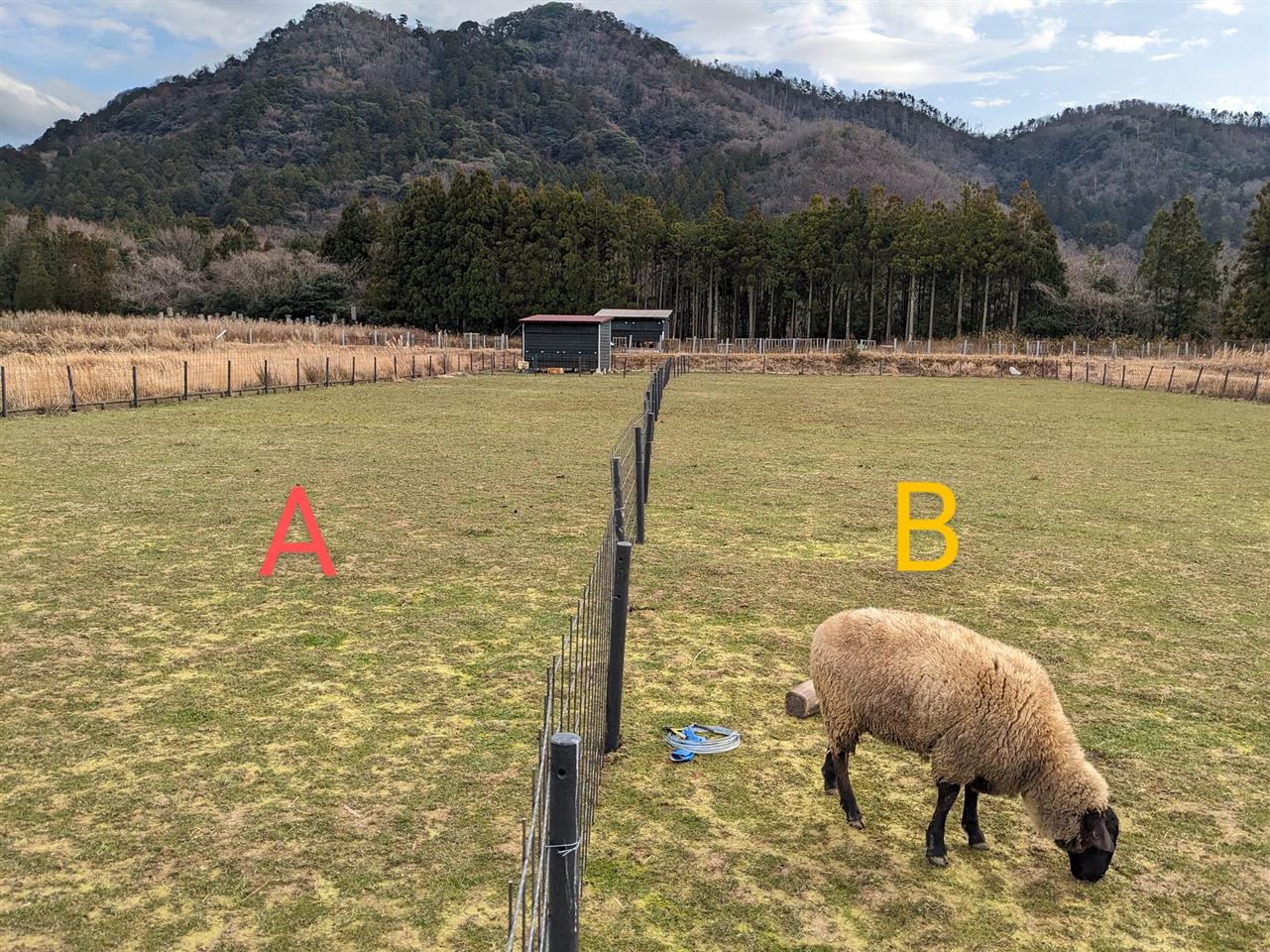

2019-3-2 放牧場の柵囲い 杭打ちが終了 Making Fence for the Goats Pasture Piling Finished

福井県と福井市が助成してくださる「ふれあい交流農園」整備事業。

農園の柵囲い工事が昨日(3-1)から始まりました。

プロの業者の方が杭を打ってくれました。

さすが、1200mmぴったりの高さです。

網の設置がとてもきれいにスムーズに行くと思います。

日除けシェルターもできていますから、ここで山羊達は快適に暮らせるでしょう

2019-3-15 山羊達の放牧場、柵囲いが完成です!~Goats' Pasture. Its Fence Completed!

冬中かかった放牧場の整備。

昨年11月開始のシェルター作りから始まって、ようやく柵囲いが終わりました。

まだ肌寒い今日(3-15)ですが、ヤギ達を放ちました。

元々山羊は寒さには強いのです。

枯れ草の間に芽を出しているカラスノエンドウをせっせと食べています。

そのうち、食べきれないほどの草が茂りだします。

山羊が食べ尽くすのが速いか、草の成長が速いか。

競争です!

2019-4-12 第二放牧場にシェルターを作りました Made a Shelter in the 2nd Pasture

先週末にもらってきた廃棄パレットで、第二放牧場に雨除け日除けのシェルターをこしらえました。

「パパ、今日は何作ってくれるの~?」

と、ユキが私にまとわりついて来ます。

私がそばにいると、シュネーがいたずらしてこないのをユキは知っているので、彼女は私のそばから離れません。

1時間ほどで作業は終了。

こっちには草がいっぱいあります。

第一放牧場に草がある程度生えてくるまでしばらくこっちで過ごさせます。

「新しいお家、気持ちいいわ❗でも、食べれないわ❗」 by ユキ

2020-5-15 春の雑草を干し草に~冬の餌の準備

今の時季は、ヤギの餌活。

つまり、春の多種多様な野草で冬用の干し草作りをするのです。

天気予報を見ながら晴天が4日以上続く日程に狙いを定めます。

初日に刈り、3日目に裏返し(しないと、さほど気温が高くないため、表はパリパリに乾いていても裏はしっとりのまま。それで取り入れるとカビてしまうのです)、4日目に納屋に取り入れます。

春の野草は栄養価が高く、ススキも若葉なので柔らかくてヤギたちは大好き。

真夏だと日差しが強すぎて野草の葉緑素が壊れ、直ぐに草全体が茶褐色になってしまいます。

春の野草には薬草もたくさん混じっています。

干し草、買えば高いですからね。手作りに限ります。

果樹園の雑草が数万円の価値に

今日、写真の紙袋で30袋の干し草を蓄えました。

8月になったら土用のカンカン照りに、夏草を干し草にします。

2019-2-18 自前の循環農法が始まりました~山羊糞排出作業です

A recycle-based cattle farming method by myself has just begun!

一冬が過ぎようとしている山羊小屋、小屋掃除で前庭に掃き出した糞が臭いだす前に排出作業です。

可愛い山羊たちですが、こういう裏方の「家畜を飼育する」という作業をしていると、自分が「農夫」であることが今更ながら自覚されますね。

一輪車で12杯掻き出したところで、今日の作業は終了。

もう2、3回やる必要があるでしょう。すごい量です。

下の層は完全にたい肥になっています。

自然の雑草だけを食べた山羊糞はバクテリアによって分解され、その堆肥が庭の果樹園に植わっている果樹の肥料になります。

その果樹の、たとえば渋柿で干し柿にできなかった傷柿や葉はまたヤギの餌に。

それがまた堆肥に。

ついに自前の循環農法が始まりました!

2019-5-19 山羊の餌箱を自作しました ~ Made a Feed Box for the Goats

山羊の放牧場に草が少ないため、他の田んぼから草を刈り取ってきて与えるのですが、ヤギ達は地面に落ちた草は食べません。

フードロスを少なくしようと、餌箱を作ることにしました。

材料は、大工さんからもらった廃材❗

我ながら、なかなかの出来映えです!

2019-2-17 日除けシェルターが完成! Completed the shelter for my goats to avoid rain and summer sunshine

昨年12月から取りかかった日除けシェルターが今日ようやく完成!

真冬の福井は雨雪の天気が続くので晴れ間を見つけての作業はなかなかはかどりません。

でも今年は暖冬で雪もなく、順調に作業は進みました。

耕作放棄田のススキが屋根ふきの好材料に。

材料代としてお金を使ったのは黒のしゅろ縄と草刈り鎌、合計1000円。

ススキは山羊達が大好きなので、日除けしながら裏側のススキを食べちゃうかもしれません

2019-1-11 真冬の緑の草、意外にあるんですね

真冬なのに、緑は結構あるものなんですね。

山羊の餌のことです。

雨降りなど悪天候の日は、春夏に取り込んだ干し草を与えてるんですが、今日みたいな好天の日は外に連れ出して道端や休耕田の草を食べさせます。

真冬には雑草は枯れ果てる、とはならないんですね。

山羊を通じていろいろと学ばせられます

2019-1-7 新しい散歩道

新年も明け、お正月のお客様が昨日まで混み合っていた事、天気が悪かった事も重なって、ヤギ達は野外に出る事ができませんでした。

今日7日は久方ぶりの晴れ。

山羊達を新しい散歩道へと連れ出しました。

彼らはとても平衡感覚に優れた動物です。急峻な崖などものともしません。

山の斜面に放つとわずかに生えた青草を探して黙々と食べていました。

春が待ち遠しいです

2018-12-21 ロープで繋いで放牧しました Roped My Goats to the piles

今日の福井は、素晴らしい快晴❗

冬にこんな天気は何日もありません。

山羊たちは外に出たくて朝から大変な興奮状態です。

なるべく長い時間、草を食べさせたいので、休耕田に鉄杭を打ちロープで繋ぎました。

若い山羊たちはこれで思いっきり草を食べられます

2018-11-28 Nov. 新たに山羊の母子がやって来ました Had 2 new comers - Mother and son

草食動物は群れで生きるものです。

弱い草食動物は外敵の肉食動物から群れを守らなければなりません。

そのためには強いリーダーが必要となります。

家畜化された山羊ですが今でも野生時代のDNAを持っていて、集団になると誰がリーダーになるかを決するために頭突きの決闘が始まるのです。

わがオーベルジュのシュネーとアトリの住まいに、新参のユキとカルディーがいきなり入り込んできたのですから、シュネーとアトリは心穏やかではありません。

さっそく、シュネーがカルディーと決闘で頭突きバトルをやらかしたのですが、角の根本に血がにじむ事態に。

シュネーはカルディーを追い回してしつこく頭突き攻撃を繰り返すのできつく叱ってリードで縛ったら、すねてふて寝。山羊なのにたぬき寝入りです(笑)!

実際の年齢も1歳半。人間でいえば小学5年生くらいですから、まだまだ子供ですね。

獣医を呼ぶ羽目になっちゃ私の財布が大変なので、今日小屋に間仕切りと内扉を付ました。

しばらく慣れるまで仕方ないですね。

アトリはユキに関心がありそうです。が、悲しいかな、去勢の身なのね。

2018-9-1 冬季の山羊の餌活、さつまいもの茎 Stems of Sweet Potatoes for My Goats to Eat in Winter

愛山羊の餌活。

冬場には緑の雑草が絶えてしまい、山羊たちの毎度の餌に事欠きます。

よって、今から冬の餌を準備しなければなりません。

山羊飼育で初めての冬を迎えるため、山羊2頭がどれくらいの干し草を毎日食べるのか見当が付きません。

余ったら春になっても食べさせれば良いのですが、もし冬のまっただ中に底を突いたら大変です。

高価な輸入牧草キューブ(というのが売っているんです)を買い与える余裕はありません。

もうすでに、春の野草の干し草、乾燥蕎麦茎は蓄えてあり、結構量は確保してあるつもりですが、念には念を入れて準備です。

今日(9-1)、さつまいものつるを軽トラ一杯もらってきました。

Dさんに紹介していただいた、あわらのさつまいも農家です。

美味な「あわら富津金時」のツル。

かつて、戦国時代には野戦食として、このさつまいものツルが兵士たちの空腹を満たしました。

またお城には、兵糧攻めに備えて藁の代わりにさつまいもの茎を土に混ぜて土壁に塗り込んだと言われます。

それくらい、さつまいものツルは栄養満点。

戦時中も食料が不足した時はサツマイモのツルが食べられたのですね。

帰宅して、山羊達に少し与えたら、ガフガフ言って食い付いてきました。

2018-8-19 放牧地の柵囲い

放牧地の柵囲いの予算が通ったと福井市から連絡があった。

福井県と福井市が合同で、ふれあい農場「オハナ・ファーム」に助成してくれるのだ。

と言っても額は小さい。

しかし、集落消滅阻止の布石となる一歩である。

千里の旅も一歩から。

今年は山羊飼育のノウハウを勉強するためにまずは2頭を飼い始めた。

来年から毎年2、3頭ずつ増やして行き、10頭ほどに増やす。

それを5頭の2チームに分けて、これらの耕作放棄田を1枚ずつ順々に放牧地に変えて柵囲いし、ヤギ達に雑草をお腹いっぱい食べてもらう、というのが私の大まかな構想だ。

雑草が大好物の山羊達だが、ススキやセイタカアワダチソウは年を越すと茎が木の枝のように固くなり、山羊にはまさに歯が立たない。

そこで来年のために、このような草刈り機で硬い茎を刈っておくのである。

村の周囲の荒れ田が美しい放牧地になるのには10年はかかるだろうが、それでも10年後、たくさんの旅行客の皆さんがこの村のファームで心癒されるひとときを楽しんでいる光景ははっきりと見える。

2018-6月 放し飼いの練習開始 Started to practice pasturing Goats

2頭のヤギ達、放し飼いの練習開始です。

リードで引かれるのをひどく嫌がるのです。

小さいシバ山羊ですが、4本脚で踏ん張られると全然動きません。

あまりに苦しそうなのでもう無理に引かず、この1週間はずっと小屋と付属の運動場で過ごしていました。

私の造った柵に抜け穴があったようで、月曜日にはシュネーが脱走。

夜帰宅してみると玄関先に白い影が。何かと思えばシュネーじゃありませんか!

びっくりしたのは私の方です。

シュネーも抜け出したはいいけど戻り方が分からず、大好きなアトリのところに戻るに戻れず庭をうろうろしていたらしいのです。

「しょうちゃん(いくつになっても私は近所のおばあちゃんたちにそう呼ばれます)、山羊のしつけ上手やの~。庭から1歩も出て来んざ」

いやはや、まだ慣れてないから臆病なシュネーがたまたまそこにいただけで(汗)。

この2頭のミッションは村の耕作放棄地の雑草を食べること。

でもそこまで連れ出すのに一苦労の7日間でした。

図体の大きなアトリは引っ張るのが大変。

そうかと言ってシュネーだけ連れて行くと、シュネーもアトリも絶叫して呼び合うのです。

そこでひらめいたアイデア!

シュネーにリードを付けて引いて行くとアトリはおとなしく付いて来るのです。

無事柿の木林まで連れ出すのに成功。

シュネーだけつないで草を思いっきり食べさせました。

アトリは大好物のセイタカアワダチソウをお腹一杯食べました。

「アトリばっかりずるいよ~」とごねるシュネーでしたが、およそ3時間の放し飼いは、彼らも気に入ったようです。

私も連れ出し方が分かりました。

放牧地の柵囲いが済むまでこのスタイルで草を食べてもらいます。

2018-6月 June 山羊がやって来た! Goats have come!

ついに山羊がやって来た。

村の幼馴染の軽トラを頼んで山羊を受け取りに三国まで。

排尿するかも、と言ったら、「え~~?やっぱ、やだな~車出すの」というので、「ビニールシート敷くから。それにこれは限界集落を救うミッションでもあるんだから」と口説いて出発である。

私の軽トラが車検切れしてて出せないのだ。

山羊牧場は、耕作放棄地の雑草対策という不純な動機からだったが、いざやってきた山羊を見ると、なかなか愛くるしいではないか。

雑草以外特に餌として与える必要が無い、まことにエコな動物である。

あれ欲しい、これ欲しいと言わない。

登録も予防接種も義務がない。

私向きのペットである!

白い方が「シュネー」。ドイツ語で「雪」という意味だ。

「アルプスの少女ハイジ」のアニメ版ではドイツ語訳でそのまんま「ゆき」だった。

茶色がかった大きい方がアトリ。これもハイジに出て来る山羊。

山羊の目は猫と同じで明るい昼間は瞳が細いが夜にはまん丸のまっ黒。

つぶらな瞳になる。

連れて来られたばかりの初日はさすがにビビっていた。

「誰やの、このおっさん?知らんし。それに、ここどこや?」(なぜか大阪弁でしゃべる山羊達!)

夕暮れ時、「うえ~ん、うえ~ん」と大声で泣く子供の声がする。

誰やろ、と思って窓を開けて耳をそばだててみればうちの山羊だ。

子供とそっくりの泣き方をする。

仲間からいきなり離れてホームシックになっている。

うす暗い山羊小屋に入り、20分ほど撫でてやったら落ち着いたようだ。

2017-9月 Sep. そうだ、山羊牧場を作ろう! Yes, I'll build a goat farm!

両親が他界して、遺された広大な田畑や山林。

コメ作りなんて到底無理で、野菜作りだってカラスと虫の餌食になる。

ひのき林の枝打ちも間伐も手が回らない。

そして自宅と庭屋敷。

屋敷の草取りさえままならぬ。

休耕田といえば聞こえが良いが、要は稲作の知識と経験、さらに農機具も無いから体のいい耕作放棄田である。

一方、雑草は遠慮なくどんどん生える。

父が逝った2014年の夏は、「雑草などに負けてたまるか」と、しゃかりきになって草抜きをした。

真夏の雑草と闘ってはいけない。あいつらのパワーはすごすぎる。

1ヶ月でも放っておこうものなら、ススキやセイタカアワダチソウは私をあざ笑うかのように私の背丈を越えているのだ。

その7,8月の炎天下、汗を拭きふき草刈りをしつつ思った。

「このままこれを続けていたら、いつかそのうち、熱中症か脳梗塞かで命取られるな」

実際父は8月の炎暑に草刈りをして熱中症に倒れ、脳梗塞を発症してその3年後他界したのだ。

さらに、伸び放題の雑草はイノシシの身を隠す隠れ蓑となっている。夏場などはそのままイノシシの巣になって、彼らは村のすぐそばで一日をゆったりと過ごし、夜闇にまぎれては畑の作物をむさぼったり、土手のみみずを食べるために掘り返して、土手が崩れていく。村人はお手上げである。

今、全国で除草に効果を上げている「山羊(やぎ)」。

実は我が家でも私が子供の頃は山羊を飼っていたのだった。

我が家の休耕田は、300~500㎡ほどの田が5枚ある。

そうだ、山羊を飼おう。そして山羊に雑草を食べてもらおう。

広い雑草だらけの田圃に2,3週毎のローテーションで山羊を放牧し、雑草を餌にする。

そうすれば真夏の田圃の雑草刈りから私は救われる。

村人たちも思いは同じだ。

だから、村の周囲を取り囲んでいる耕作放棄田を全部柵囲いし山羊を放てば、雑草が無くなり、村の景観保全になり、イノシシ対策にもなる。

山羊の牧場を作ろう。

1頭や2頭ではどうしようもないから、いずれは10頭近くの山羊を飼うことになるだろう。

まずは、山羊小屋を建てること。

プロに頼んだら簡単なのだが、お金が何十万円もかかる。そんな余裕は無い。

ならば自分で建てるしか無い。

では、どうやって素人が建てられるか。

あれこれ調べたら、外国ではパレット工法がとても盛んなのだということを知った。

面工法なので強度もある。

仮に倒れたところで中の山羊が死ぬほどのことも無かろう。

もちろんそうならないように基礎作りから強度出しまで慎重にするつもりだ。

まずは近所の工場で廃棄パレットを持っているところを訪問し、それを譲ってもらうことから開始。

タダで嬉しい反面、サイズは大きさ、厚さともバラバラである。

これをどうやって山羊が心地よく住める小屋に仕立てるかが、智恵の絞りどころだ。

2017-10月 Oct. 山羊小屋を自作~基礎を作る Made a foundation

業者に頼めばあっという間に完成するのだろうが、それでは自分は何も学べない。

お金が無いということもあるのだが、田舎暮らしは何でもDIY!

山羊小屋は屋敷内の庭の中央に建てることにした。

近くだと世話が楽だし、ヤギ達に何か異常があってもすぐに気が付く。

頭数が増えたら、その時点で休耕田の中に山羊舎を新築するという構想で十分だろう。

かつて亡父が稲作の苗を育てるのに使っていたビニールハウスがさびたフレームだけをむき出しにして屋敷のど真ん中に佇んでいる。

このフレームを活用することにした。

これにくっつけるようにして小屋を建て、フレームを柵で囲って山羊の遊び場にすれば、私が日中出かけてもそこで歩き回れ、山羊たちは運動不足にならないだろうという想定だ。

山羊小屋と言えども風で吹き飛ばされては山羊もかわいそうだ。

私の沽券にも関わるので、しっかりと研究した。

10㎡(およそ6畳間くらい)の小屋なので建築確認も要らず、固定資産税もかからない。

当面せいぜいマックスで3,4頭くらいだから、それほど大掛かりな基礎は要らないだろうと、羽根付き束石を6個、大引の下に置くピンコロはコンクリートブロックを使うことにした。

羽根付き束石というのは木材固定用のボルト穴の付いた鉄板が埋め込まれたコンクリートの塊のことである。

大引とは、基礎の上に渡す土台という材木のさらに上に渡すやや細い角材のことで、その上に板を張り、その上にパレットを敷いていく。

穴の空いたコンクリートブロックで基礎を作る方法もあるが、あれはあれで作業工程が複雑で、私の場合は束石の方がシンプルだという結論に。

基礎の束石を6つ並べる。

これが結構重い!

中腰の連続の作業なので、腰が痛い!

基礎の寸法は372cm×256cm。

なぜこんな中途半端な数字かというと、今回の小屋は「廃棄パレット」で建てる、というテーマだから。

なにせ、材料をできるだけ廃材などリサイクル材でまかなおうというので、その分、寸法がばらばらなのだ。

ホームセンターで新しい材木を買ってくれば簡単で仕上がりもきれいに違いない。

タダにはそれなりのデメリットもあるのである。

束石6個。

まず穴を掘り、その下に砂利石を入れる。

束石の沈み込みを防ぐためである。これを入れないと後で小屋が傾く。

この状態で土台(基礎の上に水平に渡す太い角材のこと)を乗せて、水平を水準器でチェック。

束石同士の高さ調整と土台の水平は下に入れる砂利で調整する。

束石の水平が確定したら、その回りをモルタルで固める。

モルタルはセメント1:砂3の割合。

セメントも砂も袋が重い!!

束石と穴の間に入れて後からじょうろで散水し固める。

土台は産業廃棄物業者からもらってきた2×4木材。

防腐剤を塗っておいた。

基礎作りでの支出は基礎石・セメント・砂利など総計¥7000ほど。

束石が一番かかった。

1個900円くらい。

基礎のモルタルが固まったら、次はいよいよ小屋の組み立てである。

2017-11月 Nov. 土台と棟上げ Made sill and raised a framework

友人に事情を話したら、ぜひ手伝わせて、とありがたいお申し出を頂戴した。

そもそもこの工程は一人では無理である。

本当にありがたい。

土台を組み金具で補強していく。

柱も即製水準器で垂直を出し、組み立てた。

友人、こういう知恵をお持ちとは、尊敬である。

降雨日没のため順延、雨仕舞は叶わず。

屋根は次回持ち越しとなった。

山羊小屋の全体の雰囲気が少し見えてきた。

2017-12月 Dec. 屋根とかすがい Roof and clamp

福井の冬にしてはほんとに珍しい晴天の日曜日。

絶好の大工日和だ。

今日は屋根のフレーム作りと、柱間のかすがい入れ。

設計図も無しに始まったこの山羊小屋作り。

後のち身に沁みて思ったことは、設計図というのは絶対大事だということ。

プロが描くような本格的なものでなくても良いから、できるだけ正確に描くと余計な部材、足りない部材などが出ないし、最後の段階で、成り行きで工事が思わぬ方向に辿り着く、ということも防げる。

しかし、それも試行錯誤で悟ったことだ。

次回、休耕田に小屋を建てる時はばっちりだから、まあ、今回は良い勉強となった。

歪んで曲がった木廃材を再利用し、その場で適宜修正しながら作って来た。

強度をいかにして出すか。

三角形は一番強度があるから、屋根や壁面にできるだけ三角形を多く作っていく。

お手伝いくださった方々のお知恵を拝借しながら、ここまで出来上がった。

屋根の強度も十分である。

福井の冬の天気は晴天が2日続くことが無いし、その日晴れていても数分後に突然雨が降り出すこともあって、仕事の段取りが全然読めないのだ。

それでも空模様を見ながら、ささっと作業をする。

2018-1月 Jan. 屋根と床張り Made roof and floor

天気予報では向こう1週間、雨傘マークがずらりなのに、今日の午前中の快晴にはびっくり!

神様の贈り物だ。

朝食もそぞろに、電動ドリル片手にスキップで山羊小屋へ。

それにしても自分がこれほどDIYを好きだとは知らなかった。

何でもやってみるものだ。

秋田杉の国産コンパネを屋根に並べ、ドリルで止めていく。

次にポリ製波板を専用釘で固定。

これらの屋根材はさすがに廃材ではまかなえなかったので、屋根の張材も併せて近くのホームセンターで購入。

これが一番お金がかかった。10万円ほどか。

さて問題は床である。

そもそも今回は廃棄パレットを活かした小屋作りがテーマなので、床こそこれを最大限利用していかなければなならない。

山羊は私に似て、雨、湿気が大嫌いだからである。

だから、床は産廃業者から譲り受けてきた釘だらけのずたぼろコンパネを一番下に敷き、次に廃棄パレットを敷き詰め、一番上に亡父がストックしていたコンパネを敷いて固定した。

これで通風もばっちりである。

しかしこのパレットの厚みを当初計算に入れていなかったので、天井の梁に始終頭をぶつけるということになるのは後日談である。

ドリルのバッテリーが切れる。そろそろバッテリーも交換時期だろうか。

2018-5月 May 山羊小屋がついに完成! Goat pen completed at last!

山羊小屋がついに無事完成した!

昨年9月末に廃棄パレットをもらってきてから足掛け8カ月。

平日は他の仕事にかかりっきりだから、ほんとのウィークエンド・カーペンター。

しかも、11月になると翌年の3月まで福井は連日雨が降ったりみぞれになったり。

晴れ間を見計らってちゃちゃっとドリル片手に小屋に突進、なんて日が冬中続いた。

寒さも半端じゃないから無理は禁物である。

だから作業が全然はかどらない。

まあ、急ぐ工事でも無いからのんびり楽しみながらやってきた、というわけだ。

うちの辺りは海岸に近いから風が強い。

だから外壁の板は同じ材質の杉板を購入した。

雨に強い鎧(よろい)張り工法である。

これも近くのホームセンターで調達。全部で3万円ほどの費用。

しかし、内部は山羊さん達、きっと許してくれるだろうと、拾ってきたもの、もらった板、小屋の隅に転がっていた板など、間に合わせの材料である。

裏山向こうの村の人が工事現場から出た廃棄コンパネを8枚くれた。

水洗いしたらとてもきれいなのである。

これは小屋内部の腰板に良い!

こうして自作小屋は完成!

その完成を待ち兼ねたかのように、「藤井さん、山羊あげますよ!」という電話が後日かかってくるとは!

最近何だか神がかりなのである。

冬のヤギたちの餌、竹の葉~Bamboo Leaves, Food During Winter

冬の山羊たちの食生活。

餌はほとんどが干し草です。

夏の間にこしらえた雑草の干し草。

でも冬でも葉緑素は欲しがるんですね。

そこで役立つのが、竹の葉。

増えすぎて困る竹林の間伐にもなり、一石二鳥です。

放牧場を広げる。畜舎が必要!クラウドファンディングという手段!

まずは試験的に私の所有する休耕田を放牧場に柵囲いし、そこに山羊を放ちました。

2年観察して得られた結論は、ヤギたちの素晴らしい雑草処理能力!

これを広げていけば、2万平米の広大な耕作放棄田の雑草問題は一挙に解決です。それには山羊や羊は少なくとも14,5頭は必要です。

山羊や羊は子供を産んでくれるので数を増やすのはそう難しくありません。しかし、その増えた山羊たちが住む家が必要になってきます。

畜舎建設には大きな資金が必要ですが、年金暮らしの村人にはその余裕がありません。夢もここまでか、と思っていた2月の初めの朝読んでいた新聞にクラウドファンディングの記事が!

その記事を読み終えて、私が目指す牧場構想を重ね合わせて見てみました。

日本全国には集落(集落とは、地方の中山間地にある人家の集合体を意味します)が全国に15000もあり、2017年統計の限界集落化(65歳以上の高齢者の住民数が全体の50%以上)した集落の割合は20%で、さらに毎年1%ずつ増えているのですね。

限界集落化をくい止める国や地方自治体の助成金はとても貧弱で、なかなか該当するものがありません。ではどうするか。

まず、クラウドファンディングでは、この西畑という小さな村の存在を知ってもらえる!と思いました。

村人が口癖のように言う「この村には何もない」現状を逆手に変えて、村の魅力を創造しよう、と。その過程を全国の皆さんに知ってもらおう、と。

そう決断した私は、日本最大のクラウドファンディング支援会社 ReadyForに連絡を取りました。

準備を1か月かけて進め、3月9日にクラウドファンディング募集開始。

全国の皆さんから、たとえ支援とはいえ貴重な浄財を頂くわけですから、これは大変なことです。

途中、周囲の人から「人に頼らず自分だけの力でやるべきなんじゃないか?」との厳しい意見もありました。

しかし、集めるのはお金だけじゃない。たくさんの方々の視線、気持ちだ!との思いが確固として胸の内にあり、それは簡単に払拭できました。

目標額は100万円。そのうちの2割はクラウドファンディング会社の手数料に消えますが、ReadyForなかりせばその100万そのものが集まらない。それにReadyForの担当スタッフの生活や会社の経営も当然あります。

これも問題ない。

4/13現在、目標額の86%です。あと1週間。

4/20の最終日には達成しているでしょうか?いや、達成させます!

それが牧場オープンに至る最初の1段だから。

がんばります!

牧場でワイン作りたいなあ~まずはぶどう栽培の勉強開始!

この6月からワイン用ぶどう栽培の勉強を始めました。

福井県庁が主催する「ワインカレッジ」の<ぶどう栽培者コース>に入学したのです。

自宅庭の果樹園ではデラウェアやマスカットがすくすく育っているが、ワイン用ブドウとなると話は別。

立派にできたブドウは案外ワインにするとダメなんだそう。

病気にも弱い。

準備が進んで、仮に、牧場の耕作放棄地の中にぶどう畑を作り、首尾よく、たとえばシャルドネとかメルローとかが収穫できた、としますよ。

その次は、醸造というハードルです。

設備投資に半端じゃない資金がかかります。

でもね、何でもそうなんだが、やってみなきゃわからんのですよ!

やってみなはれ!

石橋を叩きながら、こつこつと。

手ごたえを感じたら、一気に攻める!

夢は、牧場レストランで私が作ったワインをお客様に楽しんでいただくこと。

そして、福井の越前加賀国定公園鷹巣地区になかなか良い銘醸ワイナリーがあるよ、なんて知られること!

笑ってください。

私、笑われるとがぜんファイトが倍増するんです!「見てろよ~!」って。

まあ、向こう5年はぶどう栽培で楽しく遊ばせてもらいます!

クラウドファンディング達成!そして念願の畜舎が完成しました!

この春に挑戦していたクラウドファンディング。

限界集落の私達の村をその消滅から救いたい、そのために牧場が必要、その牧場のランドマークにもなるヤギ羊ハウスを建てたいとの思いが全国のたくさんの皆さんのご支援につながりました!

4月20日に目標額を達成、そして4か月を経て、ついにハウスが完成しました!

ヤギと羊が8頭くらいは十分に入れます。

耕作放棄地は順次柵囲いをして放牧場にしていきます。

来年早々に、サフォーク種の羊がやって来ます。

牧場の形がそのときようやく完成でしょうか。

本当にありがとうございます!

放牧場を拡大します~囲い柵作り

ヒツジ専用のための放牧場作り。

広さは6000㎡です。

これは、村を取り巻く耕作放棄地全体のおよそ1/4で、ここの草でヒツジ10頭ほどが養えます。

作業の第一弾は、囲い柵の支柱立てです。

エンジン穴掘り機で30cmの穴をあけ、そこに支柱を埋めていきます。

支柱の数、およそ160本。

この冬の間にワイヤーメッシュ網をセットする予定。

来月にもやって来る羊2頭は、新しいハウスをヤギたちとシェア。

もちろん内部は仕切ります。

着々と準備が進みます。

作業にはお友達が駆けつけてくれました。

ありがたいです!

冬の寒さ対策~ヤギハウスの床におがくずを敷きました

ヤギハウスの床面におがくずを敷きました。

床面はコンクリートなので夏はひんやりして気持ちいいのですが、冬は冷たく、対策が必要になってきます。

十勝の羊牧場では食べ残した牧草の固い茎や、小麦の茎を敷き藁にしていました。

北海道の冬はマイナス20度にまで下がりますから敷き藁は必須ですね。

一方こちら福井鷹巣は海のそばということもあり、冬はどんなに下がっても0度。

ただ夜寝るときは腹ばいになるのでこのおがくずは敷き藁代わりになります。

しかもヒノキや杉のおがくずは殺菌作用もあり、床面を衛生的にも保てます。

羊牧場の囲い柵作り~ついに、支柱立てが完了!

ついに囲い柵の支柱立てが今日完了しました〜!

やりましたよ~!

立てた支柱、何と98本!

携わってくださった皆さん、心から感謝申し上げます。

手作りって、感動が違います!

遠くは敦賀や大野、鯖江から駆けつけてくださった皆さん。

本当に感謝感激です!

次は柵の金網張りです。

また、どうぞよろしくお願いします!

さて、今日は、作業の終了後、足ヨガを皆さんでやりました。

楽健法です!

最初なので足の裏側の触りだけ。

なのに、大好評でした!

健康って大事!踏まれてすぐに良さが分かるんですね。

数回やれば一通りマスターできます。

これからは毎回、足ヨガセットでやりますか?

北海道の羊牧場に視察研修!

羊牧場といえば、北海道!

そして、北海道でも最大の羊牧場が十勝池田町にあります。

BOYA(ボーヤ)ファームと言います。

およそ700頭の羊を飼養しています。

ファーム長の安西さんを含め3人で切り盛り。

羊は群れで行動するため、寄せ集めなどのコントロールは人間では到底及びません。

そのとき大活躍するのが牧羊犬です。

ボーダーコリーの訓練においても安西さんは日本のリーダーでもあります。

全国から研修に訪れているのだとか。

いずれ、我が牧場でも牧羊犬導入の必要性が出てくるでしょう。

そのときは安西さんから買おうと思っています。

今回の視察では近くの「家畜改良センター十勝牧場」も訪れました。

こちらでも飼養のさまざまなヒントがたくさん収穫として得られました。

素晴らしい牧場にしていきますよ!

ヒツジを迎え入れる準備~餌について

先週、石川県立大学に石田先生を再訪しました。

そのときのミーティングで出た飼料の問題。

粗飼料に加えて、いかに栄養のバランスが良く、なおかつ地場で安価で調達できる濃厚飼料を与えられるか、という問題です。

野草という粗飼料は食物繊維がとても重要なのですが、それだけでは十分ではありません。

特にメスヒツジたちが交配・妊娠・出産という秋から冬にかけては濃厚飼料が不可欠になってきます。

濃厚飼料はでんぷん質とたんぱく質のバランスが大事。

しかし高価な配合飼料では牧場経営が成り立ちにくいのが現実です。

そこで、福井産の米や大豆の規格外で出るくずコメ、くず大豆に着目しました。

20日の日曜日、あわらの大豆農家に行って、くず大豆を少しいただいてきました。

生大豆は胚芽部分に発芽抑制因子であるアブシジン酸があり、それを摂り込むと腸内の消化酵素が壊れてしまうんですね。

ただし、水につけ置きしておくと生大豆は、おっ、発芽の時間だ!と胚芽を膨らませ、アブシジン酸を消すのです。

さっそくバケツに水を入れ、生大豆をつけ置き。

24時間経過。

水に浸けておいた大豆、ふっくらと膨れています。

これなら子ヤギでもかみ砕けます。

くずコメは、高須町の山の湧き水で育てた特別栽培のコシヒカリ!

ヤギや羊にはえらいぜいたくな品です!

コメはデンプン質でエネルギーになり、大豆はたんぱく質なのでヤギの筋肉に。

量は多くなくていいのです。

一日一頭当たり200〜300g。

農家と提携して中山間地の耕作放棄地利用でのヒツジ飼育のデータ取りの開始です。

順位は厳しいおきて!

優しくておとなしい山羊にも、動物の厳しいおきてがあります。

強いか弱いかの順位です。

うちの4頭の山羊たちは、餌の取り合いでそれがはっきり出ます。

箱の中の餌が少なくなってくると、上位の2頭が餌箱で食べ続けるのに対して、下位の2頭は床におちた草を食べる。

上位2頭は落ちた草は食べません。

彼らのルールなので私は介入しませんが、優しい顔しててやることはきついですね!

放牧場に忍び寄る竹やぶの竹

放牧場は、元水田です。

耕作放棄したとはいえ、稲作していた頃には肥料をしっかり入れていましたので土が肥沃です。

隣の竹やぶの竹にしてみたら絶好の繁殖地。

「美味そうや~この土地!」

春夏にギュンギュン地下茎を水田に延ばして来ます。

こういうメカニズムで、耕作放棄地はあっという間に竹藪化してしまうんですね。

土地の所有者の村人達は、農作物も作る気力が無いのですから、ましてや竹を伐採するなんて、「労力の無駄!」みたいな感じです。

でもそういう私だって、もし山羊を飼っていなかったら、寒いのにわざわざ竹切りなんて恐らくしていないでしょう。

つまり、逆に言うと、山羊や羊を飼うということは竹藪等、集落のお荷物の雑木林に保全の手を入れようというモチベーションになる、ということなんですね。

山羊たちは竹の葉が大好きです。

この冬もかなり竹や笹を切り、山羊たちに食べてもらいました。

来年は竹藪そのものを放牧場にしてしまいます。

冬の終わり~そうじ刈り

春はもうすぐ。

牧場は今の時季、掃除刈りをします。

去年食べ残された草の固い茎をきれいに刈ると、新たな春草の芽に日光がしっかり当たるので、草の伸びが全然違ってくるんですね。

隣の放牧場に山羊たちを閉じ込めて作業。

山羊たちはかまってほしくて、私に合わせて動きながら鳴いてました。

自作のヤギハウスを放牧場に移築します

3年前、自宅の庭に自作したヤギハウス。

牧場を広げるので放牧場に移築します。

今日からその解体作業開始です。

素人大工仕事なれども2度の豪雪と台風に耐えたんだからまあまあの出来栄えだったのでしょう。

作るのは、試行錯誤しながらでむっちゃ時間がかかりました。

一方、解体は速い。

羊がやってくる6月までに移築完了させなきゃ。

カフェの開業もはさまるから、ヤギの手も羊の手もダブルで借りたい大忙しかも。

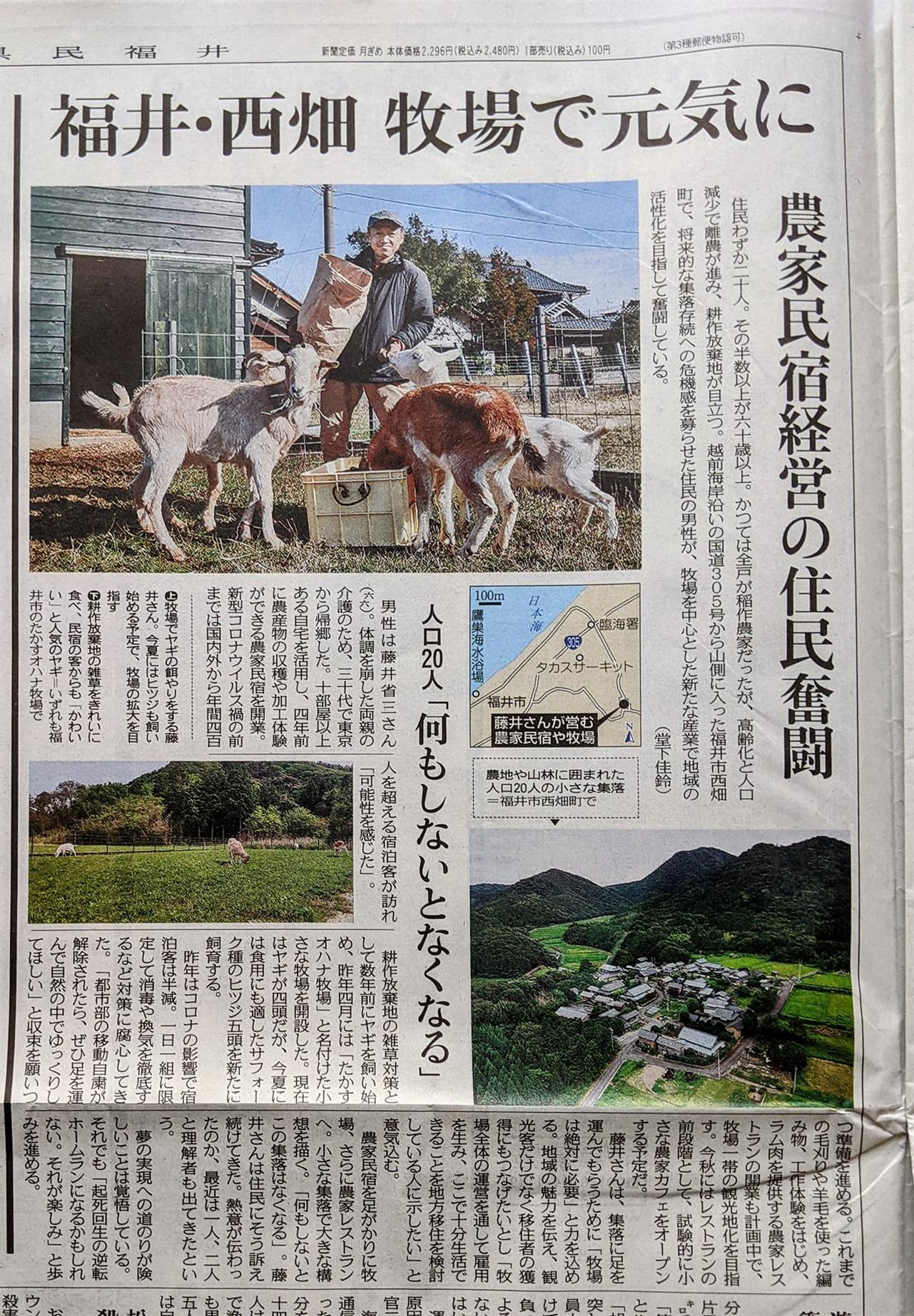

地元地方紙にオハナ牧場の名前が初めて取り上げられました

「たかすオハナ牧場」の名前が初めてメディアに現れました。

2月24日付けの日刊県民福井!

福井の地元紙です。

化製場法の指定区域が解除になりました!

越前海岸は国定公園のために、沿岸地域は「化製場に関する法律」で、家畜飼養の排泄物対策が厳しく求められています。

うちの牧場は、ヤギも羊も一年中放牧なのでその法律は適用外なのですが、放牧ではなく畜舎内で飼養するとなると、排泄物の汚水処理の汚水桝設置・浄化対策が義務付けられます。

しかし。

うちの村と同じ、海岸線から1キロ以上内陸という、似通った立地にある隣の集落はこの法律の指定は受けておらず。。

なおかつ、この法律は昭和23年制定と、現在の状況といささかも乖離した内容。

ただでさえ畜産業者がどんどん減っているというのに、今日の限界集落だらけの、空き家だらけの、離農農家だらけの村で、耕作放棄地対策として山羊やら羊やらを数頭飼おうか、という新規参入者に、この法律の網をかぶせて、「はい、500万円で汚水桝設置してくださいよ」なんて言ったら、誰もやらないでしょう。

山羊、羊の排泄する糞尿なんてかわいらしいものです。牛、豚の数%。それも田んぼで草を食べているうちに出しますから、草の栄養になっているくらい。

2021年早々に陳情し、2021年7月に無事解除の運びとなりました!

新しいおが屑床を敷きました

古い床おが屑を出して、きれいなのを敷き詰めました。

杉ヒノキのとっても良い香りです!

「わーい、パパ〜、気持ちいいよ〜!」

とユキ!

中津川からヒツジがやって来ました~!

たくさんの仲間に助けられ手伝ってもらって、7月6日、中津川から5頭のヒツジがついに、わが牧場にやって来ました。

さてさて、ヤギを飼い始めた2018年、その人懐っこさに喜ぶたくさんの方々(オーベルジュのお客様であったり、近所の子どもたちであったり)を見て、私は、観光牧場の可能性を強く感じるに至りました。

年が明けて早速六甲山牧場を視察。

ハンプティダンプティのように体を揺らしながら歩く様子、愛くるしいマスクとユーモラスなしぐさ。

牛や豚は日本全国どこにでもいる。でも羊や山羊はペットで飼っているところは多々あるが畜産、あるいは牧場として飼育しているところは非常に少ない。

ましてや、福井県ではゼロ!

ヤギも羊も雑草が餌になります。

耕作放棄地の雑草に頭を抱えているうちの村にはぴったり!

しかも丈夫。補助の餌も、おからとかくず米とかの余剰生産物で十分に事足りる。

つまりコストが低い。

しかも、眺めていてのどか。

これ以上うちの村にふさわしい動物はいない!という結論に達したのでした。

これからサフォーク羊の繁殖が始まります。

福井はもちろんのこと、日本全国の皆さんと手作りで設立した「たかすオハナ牧場」。

たくさんの人の夢を乗せて、今日、スタートです!

羊たち、だいぶ慣れました~

一夜明けての羊たち。

ちょっと落ち着いたみたいです。

恐る恐る外に。

「なんや、ここの草、味がちゃうなあ!」と言いながら、前歯でちょこっと草の先っぽをかじってみます。

「お!水も美味しいやんか!」

サフォーク羊は、目が青いんですよ。

連日の雨が吹き込んだのと、ゆうべ与えた水の入ったバケツをひっくり返したのと、漏らしたオシッコとで濡れ汚れたコンクリート床。

ヒノキと杉のおが粉を、今日たっぷり敷き詰めました。

ヒノキはほんとにいい香り!

吸水性に優れ、殺菌作用もあるおが粉。

今夜は気持ちよく眠れるでしょう!

ヒツジの食欲、素晴らしい!

羊たち、餌、食べてくれました!

ハウスに入ると逃げる!

羊の習性です。

一匹が突然動くと、それがリーダーであろうがなかろうが、他の羊は一斉に後に続くんですね。

オオカミとかの外敵のサイン、「ヤバい!」

即!

そういう反射で彼らは生き延びて来たんだと想像できます。

なので、バケツに餌を入れて倒れないように塩のバスケットに入れて去りました。

2時間後見に行ったらきれいになくなっているではありませんか?!

「なんや、お前ら、食えるんやんか!?」

そう言いながら、餌箱に入れてやると、今度はもう逃げずにもぐもぐ!

ガールズは食いつきよろし!

ボーイズは、美味しい餌を残して外で草を食べてました!

一応、食べている、ということが確認できたので一安心です。

塩も舐めてました。

よかった、よかった!

地元の新聞に牧場の大きな記事が掲載されました

今日7月9日の地方紙「福井新聞」に、オハナ牧場物語の記事が掲載されました!

福井新聞は福井県民の80%が読んでいると言われる新聞です。

牧場の訪問者は圧倒的に福井県民ですから、これからの牧場の賑わいには不可欠です。

日本全国はもとより世界中の人たちとも繋がれて関係人口が増えていくのは本当にうれしい!

ヒツジ導入、日刊県民福井に掲載されました!

今回のヒツジ導入、福井の地方紙「日刊県民福井」に今日大きく取り上げられました。

牧場とそこで産み出されるラム肉を提供する牧場レストランで一緒に働く若者を雇用し、いずれは後継者に。

彼らが村の空き家に移住し、家族を持ち子育てをする。

これが私の未来予想図です。

楽しい未来!

さくら子、がんばれ!

オハナ牧場では、専門家に起こしいただいて牧羊月例会を開いています。

目下の中心議題は、健康回復。

遠く中津川からやって来てはや2ヶ月。

折からの炎暑もあって全頭すっかり体調を崩してしまいましたが、専門家の皆さんの適切な処置や助言のおかげで、一頭を除いて快復しました。

うちにはメス🐑が3頭います。

母親になってくれる大事な彼女たちに「名前付けて可愛がってあげると良いよ!」と、専門家のアドバイスがあり、この度、ヒツジだけに、[命名]することにしました!

私、個人的に花が好きなのと、何せ牧場の花になっていく彼女たちなので、さくら子(19番)、ゆり子(23番)、そして、もも子(30番)です。

体調不良なのが、さくら子。

お腹を壊していてなかなか太れません。

心配でいつも声掛けしているせいか、4頭のうちで一番私になついています。

今日は、二分割して狭かったハウスの仕切りを取り払い、ワンルームにしました。

早く元気になれよ、さくら子!

トラクター、買いました!

トラクターがついに私の元に到来しました!

荒島ポーク生産者の安川さんから買わせていただきましたよ。

大野から。

プロの業者にラジエーター周辺等を修理&メンテしてもらって、羊のために美味しい牧草を作ります。

いよいよ私もファーマーの道を往くんだなあ、と感無量です!

冬用の敷き藁をもらってきましたよ~

牧場の歳時記〜冬の支度

羊もヤギも、夏の酷暑に比べればまだ冬の方が体調管理はしやすい。

特に羊はモコモコのウールのコートをまとっているから、福井の冬なんてへっちゃらだ。

それでも厳寒対策はしてやる必要がある。

ハウスの床の敷き藁をもらって来た。

稲刈りするというので少しください、と頼んでおいたのだ。

「一列残してあるから持ってって〜」と電話。

はーい\(^o^)/と出かけて行ったら、その一列の長いこと!

200mはあろうか。

夕方行っものだから日没順延。

二日後に残りを全部頂いて来た。

3年分くらいはありそう!

ところでこのわら、どこにしまうの?

ドッグランフィールドを作ります!

牧場内にドッグランフィールドを新設します!

カフェにお見えになるお客様方の熱い要望に応えようと思い立ちました。

耕作放棄地がいくらでもあるので、ドッグランフィールドの一つや二つはお安い御用なのです。

ただし。

柵作りが大問題!

またまた友人たちの力を借りなきゃ!

ありがたいですね~

(写真はイメージです)

牧場の厄介虫~ヌカカ

牧場に群れで飛ぶ小さな虫がいる。

ヌカカと呼ばれる。

名前通り、米ぬかの粒のように非常に小さな虫だ。

寒い時季の雨天の日以外、一年中飛び交う。

このヌカカが実は蚊や蜂に劣らず厄介な訳は、吸血虫だからである。

別名「スケベ虫」と言うくらい、肌がわずかに露出しただけでそこに集まってきたり、そこから身体の中に入り込み、皮膚を噛み切って滲む血を吸う。

この痒さと来たら、悶絶もの!

駆除の方法はほぼ無い。

忌避するだけだ。

ハッカ油!

無水エタノールに数滴ハッカ油を混ぜ水で希釈して、衣服や帽子に噴霧する。

ハッカ、ミントのこんな心地良い爽やかな香りを嫌う虫がとても多い。

牧場の野良仕事にはハッカ油スプレーは必携です!

干し草用のエサ台をこしらえました!

ヒツジハウスとヤギハウスの中に、干し草(専門用語では乾草と言うんだそうです)を食べさせる餌台をこしらえました。

草がなるべく下に落ちないように、首を突っ込んで食べるシステムです。

北海道へ昨年視察に行ったとき、十勝家畜改良センターのヒツジ畜舎で見かけたものに似せて。

廃棄パレットの有効活用です!

「全国農業新聞」に取材記事が載りました!

「全国農業新聞」本日12月10日付け紙面に、「たかすオハナ牧場」が大きく掲載されました。

東京からわざわざ取材に来られたのです。

耕作放棄地問題や限界集落化問題に苦悩する全国の中山間地域の皆さんにとって、これが何かヒントになってくれれば、こんなに嬉しいことはありません。

小さな村に蒔いた種が育ち始めています。

羊の血統登録資格講習会に参加!

年も押し迫った12月27日。

「ヒツジの出生確認資格認定講習会」というのが石川県立大学で開催され、参加してきました。

この資格はうちの牧場の将来にとってとても大事なのです。

ヒツジを屠場に出す際、その出生データが必要になるためです。

私がこの資格を得たから、いちいちどこかの資格者に頼んだりの手を煩わせる必要がありません。

また、生後12ヶ月未満の羊肉をラム肉と呼称するため、レストラン等に販売する際もラム肉であると証明できるからお客様にも安心してもらえます。

講習会後半は血統登録実技。

どういうヒツジが良いヒツジか。

その判別法を学びました。

ああ、この知識が5ヶ月前にあったなら、今年の夏に子羊を選ぶときに活かせられたのに。

死なせなくて済んだかも知れないと。

それもこれも全て勉強です。

学ぶってホントに大事です。

羊の見る夢

雪降りの牧場。

夕食を運んで行くと、ハンプティがお出迎え。

羊は3時間ほどしか眠らない。

ヤギはそれよりちょっと長くて5時間ほど。

野生においては羊も山羊も食物連鎖の下位だから、おちおち長寝などしていられない。

寝込みを襲われて食われてしまうのだ。

その習性は家畜になっても受け継がれている。

放牧場に青草がある季節には真夜中の闇の中でも草を食む。

今はハウスの中にいるしかないから長いながい夜を過ごすことになる。

短い眠りの中で羊はどんな夢を見るのだろうか?

オンリーワンのラム肉を作りたい!

ラム肉の品質向上についての研究。

うちの近所の福井市三里浜ではオリーブが栽培されている。

オリーブオイルを搾った後のカスは産廃で捨てられているのだが、まことにもったいない。

それを有効活用して、ヒツジの餌に使いたいのだ。

実は、オリーブの搾りカスには栄養がいっぱい残っている。

中でもオレイン酸!

オレイン酸と食肉の組み合わせで即思い浮かぶのが、世界最高峰豚肉、スペインのイベリコ豚だ。

オレイン酸の豊富なドングリを食べて育つイベリコ豚の美味しさは筆舌に尽くしがたい。

それをラム肉で実現できるのだ。

ただし、そこに至る前途には高い障壁が立ちはだかる。

搾ったままの状態では渋味がきつくて、ヒツジは食べられない。

だが、それを80℃程の温風で乾燥させるとその渋味は消えて、俄然美味しい飼料に変わるのである。

三里浜オリーブ生産組合では、オリーブの搾りカスは喜んでタダでくれるそう。

さあて、温風撹拌乾燥機って、どこで手に入るのだろう?

福井プレサレへのチャレンジ1

福井プレサレに向けてのアクション。

オハナ牧場がある越前海岸地区。

今越前海岸はこの時季、ワカメの収穫期です。

もみワカメなどの商品加工の際に茎などがクズワカメとして下手をすると廃棄の定めに。

それはおとましい!

羊に飼料として与えることで、肉にヨード分や海藻ミネラルが増えて、風味豊かなラム肉になるのです。

実はフランス•ノルマンディー地方の海のほとりで生産されている「プレサレ」というラム肉がこれなんですね。

奇しくもうちの牧場も海からわずか1キロ。

冬には強烈な北西風が荒れ狂う日本海の海水を潮風として霧状に巻き上げます。

それがうちの村の山林や田畑に降り注ぎ土壌に沁み込むのです。

こんな気候風土が何千年と続いて来ました。

ですから、土壌は他の地区の土壌よりナトリウムなど海水ミネラルが多いのです。

そのようなオハナ放牧場はまさにプレ(牧草地)サレ(塩)!

塩の野草を食べているうちのヒツジたちに、さらに地元特産のワカメを餌に混ぜて与えます。

今日はクズワカメをたくさんいただき、早速天日干しに。

福井プレサレの完成がとても楽しみです。

お婿さん羊が来たあ~!

ヒツジやヤギ、牛などの反芻動物にとって、第一胃の常在菌は、非常に重要です。

雑食性の人間と違い、ヒツジは毎日同じものを食べるほうが菌が安定して反芻消化がしっかり行えるんですね。

いきなり餌が激変すると、反芻が上手く行えず貧血となって、最悪死亡してしまいます。

ニューカマーのショーン二代目。

第一胃の常在菌をオハナ牧場に新環境順応させるため、一週間は干し草にちょっぴりの青草を加えて慣らしています。

当面はオカラもクズ米も無し。

去年の深い反省からです。

放牧場の青草の海に放つのはもう少しのがまん!

カーボンファーミング

この秋、いよいよ羊🐑の交配開始です。

来春には子羊が複数生まれる予定!(あくまで! 笑)

それに先立ち、子羊たちのための放牧場作りもこの秋から始めます。

まずは、野草主体から牧草主体の放牧場に転換。

トラクターで複数回耕して雑草の根切りを重ねます。

そして牧草の種まき!

カーボンファーミングという言葉、ご存知でしょうか?

土中に炭素を固定化すること。

植物は大気中の二酸化炭素を吸収しながら成長しますから、植物を炭化して地中に埋めるとそれだけ大気中の二酸化炭素を減らせる、つまりカーボンニュートラルに貢献できる。

炭は腐らないので炭素固定化に非常に効果的なのです。

そういう取り組みをする農業を「カーボンファーミング」と呼びます。

日本では昔からもみ殻を燻炭にして使ってきました。

このもみ殻燻炭を積極的に土壌中に鋤き込むことで二酸化炭素が固定化できるのです。

もみ殻はタダでもらえますから農家負担も低い。

耕作放棄田で燻炭にして即鋤き込みます。

剪定や間伐で出た木材も野焼きで炭にして鋤き込む。

排水性が上がり、微生物群が増え、牧草の生育にも良いのです!

一石三鳥!?

良いことだらけ!

将来はどれだけ炭素を土中に鋤き込んだかというカーボンクレジットを企業に販売して利益を得ることも可能になってきます。

耕作放棄田が地球環境問題に貢献でき、一層オーガニックな畜産にも与する。

たかすオハナ牧場はSDGsにも向かいたいね~。

新しいメスの子羊がやって来た~!

ニューカマーが到着しました!

22年4月生まれの女の子です。まだ生後5か月。

鳴き声が裏声になってひっくり返ってます。かわいい~!

名前は「みかん」ちゃんと言います。

皆さん、可愛がってくださいね~!

ヤギたちに、野草のサイレージ確保!

牧場の冬に備えて、準備あれこれ。

冬は何と言っても緑の草が無い!

羊🐑は稲サイレージ。

山羊🐐は、今年から草ロール!

国土交通省が九頭竜川河川敷の野草を刈り取り干してロールに巻いたのをタダでくれるのです。

それを8玉引き取って来ました。

週末はコシヒカリのクズ米をもらって来ます。

基本的に、餌は無料でなおかつ高品質。

これは、中山間地域の畜産にとってはひっじょうに大事です。

2022-10-13 牧場の羊たち、交配真っ最中!

たかすオハナ牧場の羊たち、目下、カップリング真っ最中です。

来春のひつじベビー誕生に向けて、オスのショーン、がんばってます。

今年はメス2頭なので、40頭を妊ませる能力のあるオス羊にしてみれば楽勝!

今朝もせっせと励んでおりました!

元気な赤ちゃん羊の誕生、祈ってます!

春の歳時記~敷料交換

牧場の歳時記〜ハウスの敷料交換

オハナ牧場は通年放牧だ。

羊たちは基本的に放牧場で排泄をするから、ハウスの敷料はさほど傷まない。

それでも福井の冬の3ヶ月は天気が良くなく、ハウスの中で過ごすために、大分汚れている。

稲わらを敷いてあったのだが、稲わらというのは本当に素晴らしいもので、藁についている乳酸菌や納豆菌のおかげで、敷料も糞尿も腐敗せず発酵の状態である。

だから全然臭くない!

だが、春になり気温が上がって敷料が腐敗し出す前に除去しなければならない。

きれいに搬出したあと、杉ヒノキのおが粉ともみ殻を敷いてやった。

おが粉は殺菌作用があり、もみ殻は敷料の通気性を高める。

「ええきもっちゃあ~!」と羊たち!

2023-4-7 牧場初の子羊が誕生しました~!

昨日は満月で今日も満月の影響下にありました。

今回の満月はピンクムーン。ピンクは桃。

「あ、じゃあモモコ、絶対産める!」

と確信してました。

満月と新月の時は海水が月に引かれる力が最大となり、海水と同じ成分組成の羊水もその影響を受けるそうです。

それで満月時に出産が多いということです。

2016年に東京大学大学院の研究チームが発表しています。

朝食後のコーヒーをすすっていると、「何か、生まれてるで〜!」とジュンコさん!

なにい〜!?と、すっ飛んで行けば、ちっこい羊水まみれの赤ちゃんヒツジをモモコがせっせとなめているじゃありませんか!

胎盤がモモコのお尻から垂れているのを、これまたジュンコさんが古タオルで掴んで引っ張っています!

お腹の張り出しの割に生まれたヒツジが小さいので、

「もう一匹いるんじゃ?」

とつぶやくや否や、

「あ、もう一匹出てきた!」と、ジュンコさん!

ラテックスの手袋をはめた手で、2頭目の出産を介添えしてます!

やるなあ!

オハナ牧場初のヒツジのお産はこうしてつつがなく終了しました!

2週間後はユリコの番です!

2023-4-20 ユリコも続いて出産!

ユリコ、今朝早くに女のコを出産しました!

母子共に元気です!

2023-4-28 子羊たち、放牧場デビュー!

サユリ、生後9日目。

ママが大好き。

ママのユリコも娘が大好き。

地元海岸の特産、ワカメをヒツジのエサに!

乳酸発酵のワカメ、無事に完成しました~!

ワカメWCS!

WCSとはWhole crop silage(穂だけではなく、茎や葉も収穫し、フィルムで密閉し発酵させた家畜の飼料のこと)。

要するに乳酸発酵させた牧草のことで、ヒツジたち、大好きなんです。彼らのお腹にも良いです!

地元の海岸の特産であるワカメは美味しいもみワカメになるんですが、その茎は固くて食べられず廃棄されて来ました。

ミネラルたっぷり栄養満点なその茎を餌の少ない冬に食べさせられないだろうかと思ったのです。

岡山県の内田先生にご助言をいただきながら、エヘン!何と一週間研究に研究を重ね!〈そんな簡単にできるんか!?〉、試行錯誤して!笑)乳酸発酵させるべく、仕込みましたのです!!

5月下旬のことでした。

実は宮城県に特産ワカメを乳酸発酵させてヒツジを飼育しているところがあるのです。

聞いてみたら、「企業秘密やで教えられるかいな。あんた、自分で考えてやってみなはれ。」とけんもほろろに門前払い。

その点、北陸ヒツジ協議会っていう任意団体はふところが深いよ。

餌のことは言うに及ばず、病気のこと、交配のことなどどんな情報も惜しみなく分け合っている。

日本国内に流通しているヒツジ肉の99%は輸入品。

国内産はたったの1%だす!

国内のヒツジ畜産業者同士、協力しあって盛り上げたいのになあ。ブツブツ。。。

でも、このワカメWCSでまた福井プレサレが一段バージョンアップします!

この冬から濃厚飼料に混ぜて給与していきます!

仔羊たちと寄生虫

子羊達は元気一杯だ。

だが、真夏は彼らにとって危険な季節でもある。

寄生虫。

羊にとっては命を落とす程の難敵だ。

寄生虫の体内での増殖が夏を迎える頃にピークとなる。

羊は生来我慢強い動物で、ぐったりして倒れたらもう手遅れというパターンが多い。

ペレット状の健康的なふん便だが、念の為家畜保健衛生所に検便を頼みに行ってきた。

案の定、怖い寄生虫がいっぱい、とのこと。

コクシジウムと線虫!

早速駆虫薬を投与。

明日は、成獣達にも投与します。

河川敷の干し草ロール

牧場の冬支度。

ヤギ用のエサ活です。

国土交通省河川事務所が九頭竜川河川敷の雑草を刈るんですが、それを有効活用しようと、ロールにして無料で分けてくれるのです!

放牧場から青草どころか枯れ草も消え果てる冬。

12月から3月までの4ヶ月間、このロールがヤギたちの食事になるんですね。

雑草と言っても、ヨモギ、セイタカアワダチソウ、ススキ等、ヤギたちの大好物がいっぱい。

ヒツジ達は稲サイレージとうちの果樹園で採った干し草。

うちのヒツジ達は高価な輸入干し草が嫌いで食べてくれません。

タダの雑草が大好き❤

何て飼い主孝行なんやろか!!

ヤギたちは稲サイレージが嫌いなので、丁度バランスが取れてます!

4ヶ月分の20ロール、軽トラに山盛りに積んで、帰宅道中荷崩れしやしまいかとヒヤヒヤモンの運転でした!

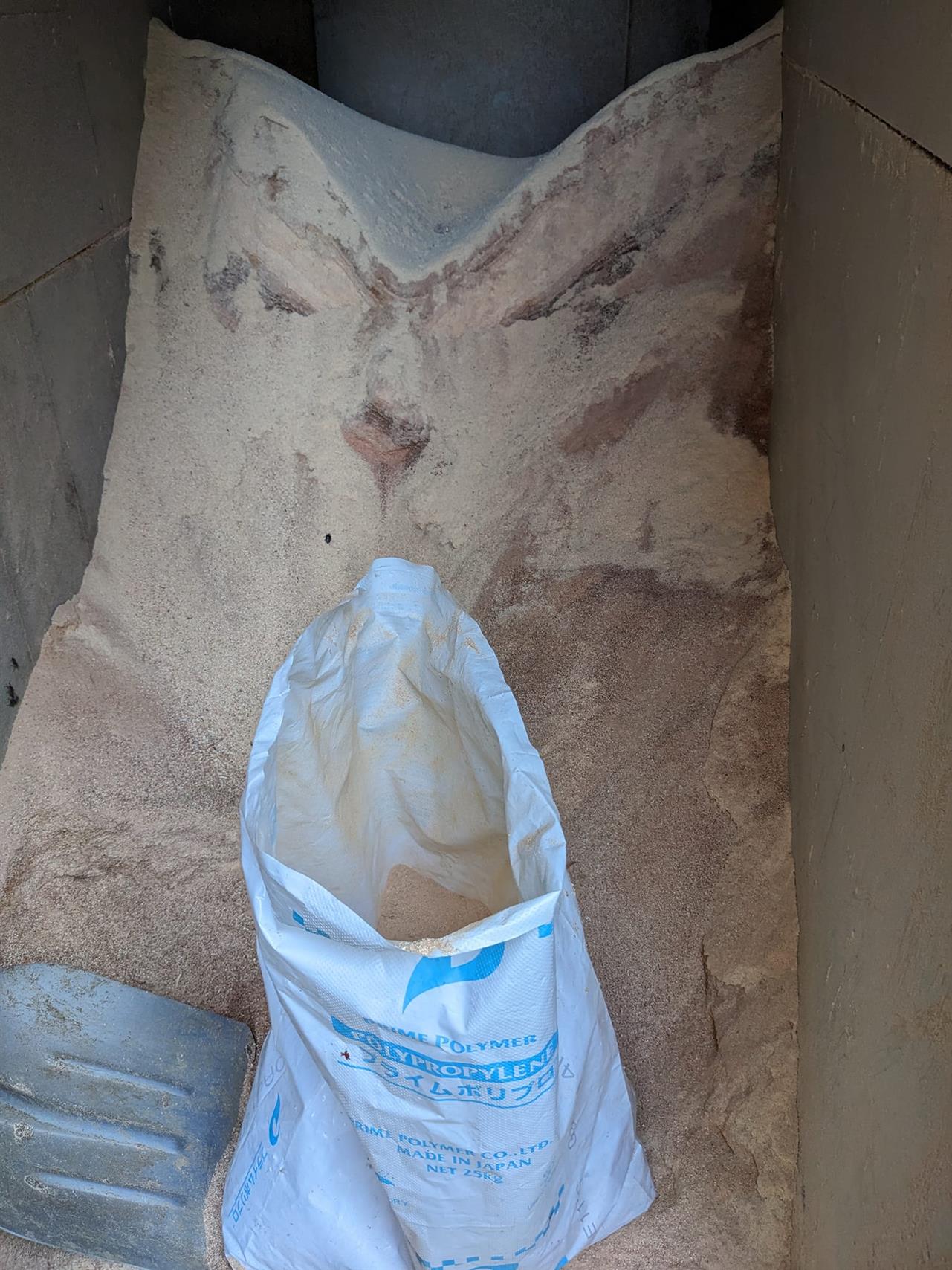

ヒツジとヤギの床敷料~おが粉

ヒツジとヤギハウスの床敷、第三弾、「おが粉」!

製材所が近所にあり、2ヶ月に一度の頻度でいただきにあがります。

おが粉は、杉とヒノキ。

おが粉を使う意味は、それに含まれる樹脂にあります。

杉樹脂はサンシと呼ばれます。

ヒノキはテルペン。名のしれたヒノキチオールやαピネンを総称してテルペンというのです。

これらの樹脂は抗菌、防カビ作用が素晴らしく、さらに、ヒノキに含まれるフィトンチッドは、またその香りが副交感神経に作用してリラックス効果も。

ハウス内で排尿してもこのおが粉が吸水して、床の乾燥を早めています。

そば殻、もみ殻とこのおが粉を組み合わせて、ハウス内を快適に保ちます。

うちのヤギはおが粉が新しく入れ替えられると、転げ回って体を擦り付け嬉しがります。

気持ち良いんだよね~。

これで年内はヤギもヒツジも超快適です!

牧場にオリジナル自販機が稼働開始しました!

オハナ自販機、ついに稼働開始しました!

主たる目的はヤギとヒツジの餌パック販売で、牧場を訪れる方にヤギたちとのふれあいを楽しんでもらうこと!

自販機でその餌がいつでも買えます。

エサパックだけでなく、カフェオハナのオリジナル手作り梅干しクッキーも販売中です。

子連れのお客様、「うわ~、これハマるわ~!」ですと。

給餌量。一日二回のうちの一回分!

ヒツジ7頭とヤギ3 頭の一回分のご飯。

これを朝と午後の2回やります。

ビニール袋で餌バケツの仕切り。上の袋は干し草。ヒツジは稲サイレージ。

雨の日も雪の日も炎暑の日も、1年365日、欠かさず。

生き物の世話って、こういうことなのです

牧場の駐車場ができました!

たかすオハナ牧場に、やっとこさ駐車場がオープンしました!

長い事路駐でご不便をおかけしました。

ヤギ達の放牧場が舗装道路に面し地面も固く締まっているので、駐車場に。

ヤギ達の草を食べるお隣の耕作放棄田を新たにヤギ達の放牧場に借りる予定です。

駐車場スペースを奥に、手前側はキッズアスレチックフィールドに。

この秋にアスレチックフィールドはオープン予定です!

密集放牧システムが完成!

子羊放牧場の密集放牧システムが整いました。

家畜の放牧に「集約放牧」または「密集放牧」というやり方があります。

うちのような耕作放棄地を放牧場に転嫁している牧場では非常に採用しやすいスタイルです。

集約放牧とは、A放牧場にひつじを入れている間、Bの放牧場は閉めて草が伸びるのを待ちます。

2週間後羊をBに移し、今度はA放牧場の草が伸びるのを待つ、という訳。

これで冬まで青草が途切れません。

ヒツジの毛刈りはとっても大切!

羊の毛刈りは、羊たちにとって不可欠です。

野生のヒツジは、時季が来ると自然脱毛します。

一方、現在世界中で飼養されているヒツジは、より多くの毛を採取できるように品種改良された種で、野生のような自然脱毛はできません。

毛を刈る、というのは、ヒツジにとっても人間にとっても大変な作業です。

下手な刈り方だとその事故でヒツジが死んでしまうこともあります。だから、細心の注意を払ってバリカンを入れます。

また、毛を定期的に刈ってやらないと汚れで不衛生になり、また、真夏の猛暑で体温が上がってしまい命の危険にさらされることにもなります。

毛刈りは春の温かい時季に行います。

寒い時季だとヒツジも体温消耗して風邪をひきます。

今年は6頭でしたが、来年はちょっと数が増えそう。

ヒツジにとっては年に一度とはいえ、そうそう頻繁にあるわけではない毛刈りなので、捕まえられたり押さえられたりするのを嫌がります。

しかし、刈ってやると、その後は気持ちよく過ごせるので、人間の子供が散髪を嫌がるのにちょっと似てるかも。

作業中はヒツジは苦しんでいるのではありませんので、かわいそう〜と思わず、深いご理解をお願いします。

キッズアスレチック遊具を設置する~林の間伐

国内産材木は山林所有者にとってはあまりにも安すぎる。

木材より切り出す人件費の方が高いのだ。

50年育てた杉の木がたった1500円。場合によっては赤字。

一方、切り出す人件費は1万円。

それでもって、材木になると今度は逆に輸入材木より高くなる。

日本の山の木が製品になるまでには、調査→伐採→運材→丸太市場→運材→製材→製材市場→加工→小売といったいくつもの過程があって、その中で発生する人件費を木材に反映せざるを得ないからだ。

ゆえに、激安の原価が最終段階では割高な小売価格というねじれが生まれて、地方の山林は保全管理が放棄され荒れるばかりとなっている。

そんな福井のおらが村産のヒノキ林。

時間が過ぎて、キッズアスレチック遊具をこしらえるのに十分な太さに育ち、案外役に立ってくれるようになった。

土砂降りの中、今日はヒノキの切り出しだ。

40年程前に亡父が植えた木が、今こうして陽の目を見る。

放牧場の真ん中にレモン林を作る!

果樹園を経営している知り合いの方が、「藤井さん、ここ、海の近くだし、レモン植えたら?アマルフィみたいな風景になるよ!」

え、アマルフィ!?

イタリアの美しい海岸です!

裏山のふもとにある集落出身のその方は懇意にしていただいており、レモン栽培の監修も引き受けてくださるそう。

おすすめの品種は「璃(り)の香(か)」。

樹勢が強く病気に強くレモン品種では最も耐寒性があるそう。

友人にお手伝いしてもらって、10本の苗木を無事植えました。

苗木の活着を促すために、キリで穴を開けたペットボトルを根本に埋め、作業完了です。

実がつくのは3年後。

さっそく、苗を発注。

アシドーシスを防ぐ~重曹はすごい!

ヒツジの健康〜アシドーシス対策

今は子羊の離乳期。

子羊たちは母乳から離れて、自力で餌を食べ成長していく時期に入って来ている。

餌は草の粗飼料とそれを栄養の面で補う(オカラとか米ぬか、麦などの)濃厚飼料があり、それを組み合わせて与える。

ヒツジは、牛やヤギと同じく反芻動物で、4つの胃を持っている。

この第一胃はルーメンと呼ばれ、反芻動物にとって非常に大事な器官なのだ。

ルーメンには実に様々な微生物が住んでいて送り込まれてきた食物を分解する。

ところが分解の時点で微生物は酸を生成する。

微生物は自分がこしらえたこの酸に弱く、ルーメン内が酸性度を上げると消化不良となり、最悪死に至ってしまう。

これをルーメンアシドーシスと言うんだね。アシドーシス(酸を表すacidと、病気を表すsisの合成語)

それを防ぐには粗飼料をたっぷり与えることが肝要になってくる。

濃厚飼料が食いつきが良いからといって食べさせすぎるとアシドーシスになる。

それを防ぐため、オハナ牧場では重曹を濃厚飼料に少し混ぜている。

重曹はルーメンの酸度を中和してくれるのだよ。

加えて、重曹にはナトリウム、カルシウム、カリウムなど有用なミネラルが多く含まれ、栄養的にも良い。

さらには、尿路結石をも防いでくれるのだね。

ヒツジやヤギは尿路結石症を発症しやすい動物で、これにかかると獣医の手をも煩わせる。

重曹は素晴らしい!

畜舎床敷料の稲わらゲット!

羊飼いの歳時記〜床敷わらをいただいてきました。

来春赤ちゃんヒツジが生まれる時に分娩ブースに敷いておくのです。

暖かく尿などの吸水力があり使用後は堆肥になる!

近所の農家さんが分けてくれました。

北海道だと、床敷料のでっかいロールが売られていますが、本州では入手は無理かな~。

稲わらは最近貴重品なのです。

高いしね。

北陸ヒツジ生産協力会が新聞に載りました!

福井、石川、富山の北陸三県にあるヒツジ牧場と石川県立大学が参加して「北陸ヒツジ生産協力会」という団体を結成しています。

2022年に、石川県立大学名誉教授の石田元彦先生が発起人となって誕生しました。

石田先生はヒツジの飼料研究が専門です。2015年から石川県白山市にある木滑(きなめり)地区で耕作放棄地の雑草が飼料として可能かどうかの研究を、実際に羊を飼育して開始。2020年までの間、ご自身もヒツジの放牧場に通い分娩も獣医顔負けの対応をしていました。

コロナ禍も明けて2024年に初めて、白山市で研修会を実施し、協力会はいよいよ本格稼働です。

ヒツジは寄生虫に非常に弱い家畜です。また飼料の量も年齢、体重、肥育か育成かで微妙に違うため、その経験も積んでいく必要があります。

畜産は奥が深い!

今回はオハナ牧場で、ボディコンディショニングスコア(BCS)の勉強です。

腰付近の背骨周辺の肉付きでどれくらいの肉付きか、痩せているのか、太りすぎかの目安として経験を積みます。

その勉強会の様子を、福井県の地方紙「日韓県民福井」が取材してくれました。

福井に限らず、中山間地域の限界集落に必ずある耕作放棄地の有効活用法として、ヒツジの畜産をヒントにしてもらえたらと思うのです。